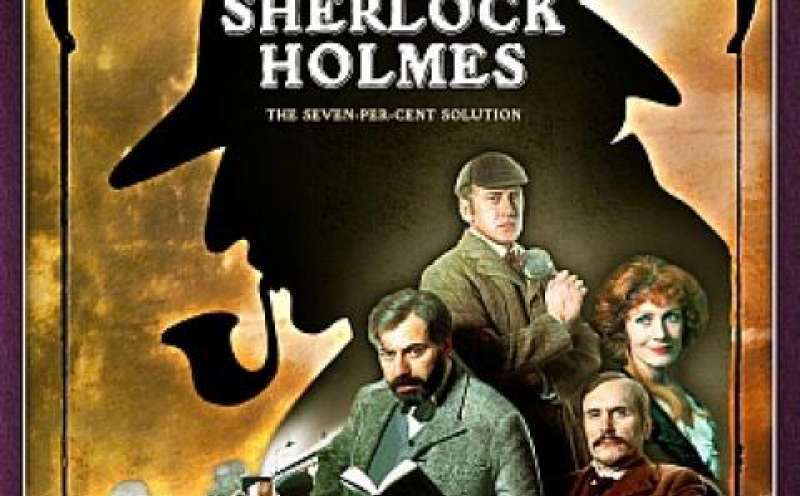

Kein Koks für Sherlock Holmes

Eine Filmkritik von Peter Osteried

Ein non-kanonischer Film, der perfekt in den Kanon passt

Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes wurde oft verfilmt, mit der Sucht, die den Meisterdetektiv plagt, beschäftigte sich jedoch kaum eine Produktion. Kein Koks für Sherlock Holmes nimmt darum eine Sonderstellung ein. Das gilt im Übrigen für den gesamten Film, der sich gänzlich anders gibt, als man das bei einem Holmes-Abenteuer gemeinhin erwartet.

Sherlock Holmes (Nicol Williamson) war schon immer kokainabhängig. Doch seit einiger Zeit leidet er unter Wahnvorstellungen und glaubt, dass sein alter Mathematiklehrer, Professor Moriarty, ein ruchloser Schurke ist. Dr. Watson (Robert Duvall) macht sich um seinen Freund Sorgen und lockt ihn unter einem Vorwand nach Wien, wo er ihn der Obhut von Sigmund Freud übergibt. Freud arbeitet mit Holmes, um die Sucht zu bekämpfen. Der Entzug ist jedoch so schrecklich, dass Freud versucht, den Detektiv abzulenken – indem er ihn auf den Fall einer Patientin ansetzt, die auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist.

Der Film basiert auf dem Roman von Nicholas Meyer, der auch das Drehbuch selbst verfasste und dafür eine Oscar-Nominierung erhielt. Wenig später begann Meyer, ein ausgewiesener Holmes-Bewunderer, mit der eigenen Regie-Karriere. Bei Kein Koks für Sherlock Holmes musste er sich noch darauf verlassen, dass Herbert Ross (Footloose) die ihm so wichtige Geschichte auch in seinem Sinn umsetzte. Meyer dürfte mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein.

Herausgekommen ist ein Holmes-Film wie kein anderer, der Elemente des Doyleschen Kanons aufgreift, sie aber erweitert oder umdeutet, so zu sehen in der Person des Professors Moriarty (eine kleine, aber gute Rolle für Laurence Olivier) und sich damit selbst innerhalb der Holmesschen Kontinuität verankert. Alles, was Watson in seinen Geschichten erzählt hat, ist wahr – mit Ausnahme der Geschichte von Holmes‘ Tod, denn in der Zeit seines Verschwindens musste er sich der Bekämpfung seiner Sucht widmen.

Nicol Williamson (Excalibur) ist ein kalter, berechnender Holmes, während Robert Duvall (Der Pate) als Dr. Watson nicht viel zu tun hat, aber überzeugend agiert. Der Dritte im Bunde ist Alan Arkin (Little Miss Sunshine), der ein in den Bann ziehendes Porträt von Siegmund Freud abliefert. Aus diesem Treffen des real existierenden Psychoanalytikers und des fiktiven Meisterdetektivs bezieht der Film auch einiges an Reiz. Die Gespräche der beiden Herren leben von exzellenten Dialogen, die auch darüber hinwegtäuschen, dass in diesen Bereichen des Films eine eher träge Inszenierung vorherrscht. Erst in der zweiten Hälfte wird Kein Koks für Sherlock Holmes auch optisch lebendiger, was besonders für das dynamische Finale in und auf dem Zug gilt.

Meyers cleveres Skript nutzt die Psychoanalyse, um die Verhaltensmuster von Sherlock Holmes zu untersuchen. Es gelingt ihm damit, eine der unnahbarsten Figuren aller Zeiten ein klein wenig menschlicher zu machen.

Der Film basiert auf dem Roman von Nicholas Meyer, der auch das Drehbuch selbst verfasste und dafür eine Oscar-Nominierung erhielt. Wenig später begann Meyer, ein ausgewiesener Holmes-Bewunderer, mit der eigenen Regie-Karriere. Bei Kein Koks für Sherlock Holmes musste er sich noch darauf verlassen, dass Herbert Ross (Footloose) die ihm so wichtige Geschichte auch in seinem Sinn umsetzte. Meyer dürfte mit dem Ergebnis ganz zufrieden sein.

Herausgekommen ist ein Holmes-Film wie kein anderer, der Elemente des Doyleschen Kanons aufgreift, sie aber erweitert oder umdeutet, so zu sehen in der Person des Professors Moriarty (eine kleine, aber gute Rolle für Laurence Olivier) und sich damit selbst innerhalb der Holmesschen Kontinuität verankert. Alles, was Watson in seinen Geschichten erzählt hat, ist wahr – mit Ausnahme der Geschichte von Holmes‘ Tod, denn in der Zeit seines Verschwindens musste er sich der Bekämpfung seiner Sucht widmen.

Nicol Williamson (Excalibur) ist ein kalter, berechnender Holmes, während Robert Duvall (Der Pate) als Dr. Watson nicht viel zu tun hat, aber überzeugend agiert. Der Dritte im Bunde ist Alan Arkin (Little Miss Sunshine), der ein in den Bann ziehendes Porträt von Siegmund Freud abliefert. Aus diesem Treffen des real existierenden Psychoanalytikers und des fiktiven Meisterdetektivs bezieht der Film auch einiges an Reiz. Die Gespräche der beiden Herren leben von exzellenten Dialogen, die auch darüber hinwegtäuschen, dass in diesen Bereichen des Films eine eher träge Inszenierung vorherrscht. Erst in der zweiten Hälfte wird Kein Koks für Sherlock Holmes auch optisch lebendiger, was besonders für das dynamische Finale in und auf dem Zug gilt.

Meyers cleveres Skript nutzt die Psychoanalyse, um die Verhaltensmuster von Sherlock Holmes zu untersuchen. Es gelingt ihm damit, eine der unnahbarsten Figuren aller Zeiten ein klein wenig menschlicher zu machen.

Kein Koks für Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes wurde oft verfilmt, mit der Sucht, die den Meisterdetektiv plagt, beschäftigte sich jedoch kaum eine Produktion. „Kein Koks für Sherlock Holmes“ nimmt darum eine Sonderstellung ein. Das gilt im Übrigen für den gesamten Film, der sich gänzlich anders gibt, als man das bei einem Holmes-Abenteuer gemeinhin erwartet.

- Trailer

- Bilder

KSM

KSM

Meinungen