Auf der Suche nach Fritz Kann (2022)

Eine Filmkritik von Falk Straub

Offene Fragen, klaffende Lücken

In den meisten deutschen Familienchroniken dürften große Lücken klaffen. Denn über die Zeit des Nationalsozialismus wird gern der Mantel des Schweigens gehüllt – nicht nur aufseiten der Täter, auch von Opfern, denen es schwer fällt, darüber zu sprechen. Eines der Opfer des deutschen Faschismus und seiner Vernichtungsmaschinerie ist der Jude Fritz Kann. Er war der erste Mann von Marcel Kolvenbachs Großmutter. Von seiner Existenz wusste Kolvenbach lange Zeit nichts. Nun begibt sich der Filmemacher auf Spurensuche.

Ausgangspunkt der langen Recherchereise ist der Schlacht- und Viehhof an der Rather Straße in Düsseldorf. Bis 2002 war er in Betrieb, verfiel danach sichtlich. Heute sind die Gebäude saniert und Teil des neuen Campus der Düsseldorfer Hochschule. In der ehemaligen Großviehhalle ist unter anderem die Bibliothek untergebracht, sowie ein Erinnerungsort, damit die Studierenden auch wissen, wo sie Bücher wälzen. Während des Nationalsozialismus diente das Areal als Sammelplatz für jüdische Menschen vor deren Deportation. Einst stand auch Fritz Kann an dieser Stelle.

Von hier, tief im Westen der Republik, reist Kolvenbach in den Osten. Er sieht sich das ehemalige Ghetto und das Konzentrationslager im polnischen Izbica an, wo Fritz Kann von den Nazis ermordet wurde. Dann reist er weiter nach Argentinien, wohin sich ein Teil von Kanns Familie retten konnte. Ganz am Ende kommt er wieder in Deutschland an. Unverhofft und als die Dreharbeiten schon abgeschlossen waren, tut sich eine neue Spur in Ostberlin auf. Im Grunde ist diese letzte Episode einen eigenen Film wert, formuliert es Kolvenbach aus dem Off. Seinem Publikum möchte er den Erkenntnisgewinn dennoch nicht vorenthalten.

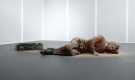

Unterwegs kommt Kolvenbach mit Historikern, letzten Zeitzeugen und Angehörigen Überlebender ins Gespräch. Zwischendurch streut er Szenen ein, die mit dem Rest des Films nur indirekt zu tun haben. Die israelische Tänzerin Reut Shemesh hat sie choreografiert. Laut Kolvenbach eröffnen sie einen „imaginären Raum, der die Lücken in der Familiengeschichte neu interpretiert“. Funktioniert hätte sein Film aber auch ohne sie.

Kolvenbachs Reise zeigt, dass auch andere suchen, aber noch viel mehr Menschen suchen sollten. Denn die Suchenden in seinem Film sind größtenteils Nachfahren der Opfer. Die Frage der Täterschaft wird in deutschen Familien nach wie vor zu selten gestellt.

In seiner eigenen Familie treibt den Regisseur aber noch eine ganz andere Frage um: Was, wenn Fritz Kann, den Kolvenbachs Großmutter neun Monate vor der Geburt von Kolvenbachs Vater ein letztes Mal sah, sein leiblicher Großvater wäre? Vielleicht würde das dann Kolvenbachs eigene Wanderlust, sein Reisefieber, seine permanente Aufbruchstimmung erklären, die den älteren Halbbruder seines Vaters, aus dessen Briefen im Film zitiert wird, zeitlebens gepackt hatte.

Kolvenbachs Vater, den der Filmemacher mehrfach kunstvoll in Szene setzt, glaubt nicht daran, dass Fritz Kann sein Vater ist. Daraus ergibt sich allerdings noch eine weitere schwerwiegende und philosophische Schlussfolgerung: Hätte es die Nazis nicht gegeben und Fritz Kann überlebt, dann würde es Marcel Kolvenbachs Vater und somit auch den Regisseur dieses Films nicht geben. Vater und Sohn könnten damit leben.

Auf der Suche nach Fritz Kann (2022)

Marcel Kolvenbach folgt in seinem Film den Spuren des ersten Mannes seiner Großmutter: des Juden Fritz Kann. Dieser wurde 1942 – genau 9 Monate vor der Geburt des Vaters des Filmemachers – deportiert und in Izbica von den Nazis ermordet. Ist Marcel Kolvenbach der Enkel von Fritz Kann oder verdankt er seine Existenz dem Umstand, dass Fritz Kann deportiert und ermordet wurde? (Quelle: Real Fiction Filmverleih)

- Trailer

- Bilder

Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction Realfiction

Realfiction

Meinungen